"比翼双飞计划"有点疯狂, 当文字遇上镜头, 从零开始拍了一部电影

如果给你300小时,你能完成一件什么事?看完几部剧?读几本书?还是学会一项新技能?今年夏天,在阿那亚的海边,四个作家用这300小时做了一件听起来有点疯狂的事——从零开始拍了一部电影。

这件事的起因很有意思。候鸟300和「青鸟」作家导演起飞计划想搞点不一样的,于是在2025阿那亚戏剧节上推出了"比翼双飞计划"。规则听起来简单粗暴:挑几个作家,给他们300小时,让他们完成一部电影短片的全流程制作。听起来就像是一个极限挑战节目,只不过挑战的不是体力,而是创作力。

这次参与的四个作家导演,选择的题材都挺有个人色彩。韩松落的《浮花》率先在6月14号开机,讲的是三个中年女演员在朋友追思夜的聚会。这种题材很容易让人想到那些关于友情、时间和回忆的复杂情感。中年人的聚会总是带着一种特殊的氛围,既有对过往的怀念,也有对现在的感慨。

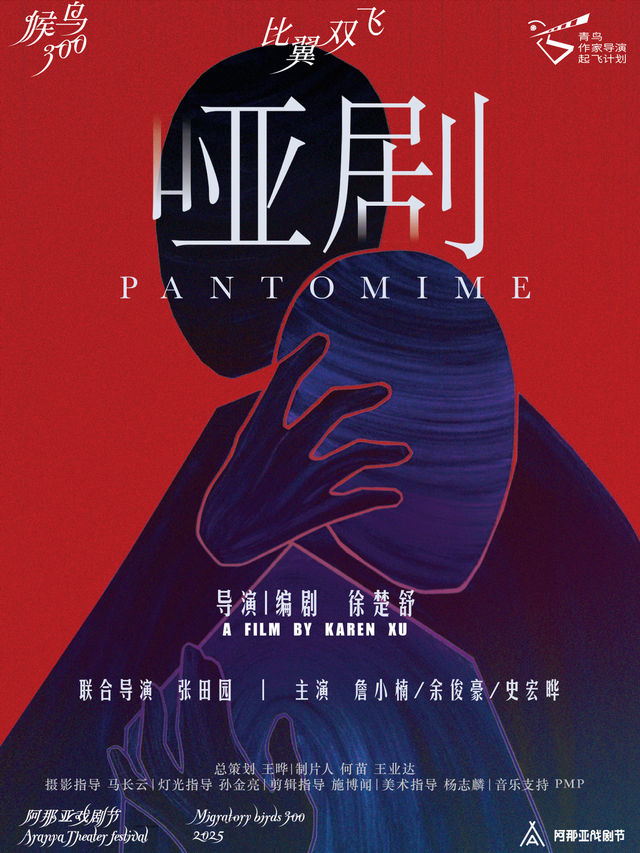

徐楚舒选择了《哑剧》这个更有挑战性的故事——一个因口吃沦落街头的小丑,通过聋哑男孩的模仿找回自我。这个设定很有戏剧张力,一个说话有障碍的人和一个无法说话的人之间的互动,肯定会产生很多微妙的情感层次。而且用"哑剧"这种无声的表演形式来讲故事,对一个新手导演来说确实是个不小的挑战。

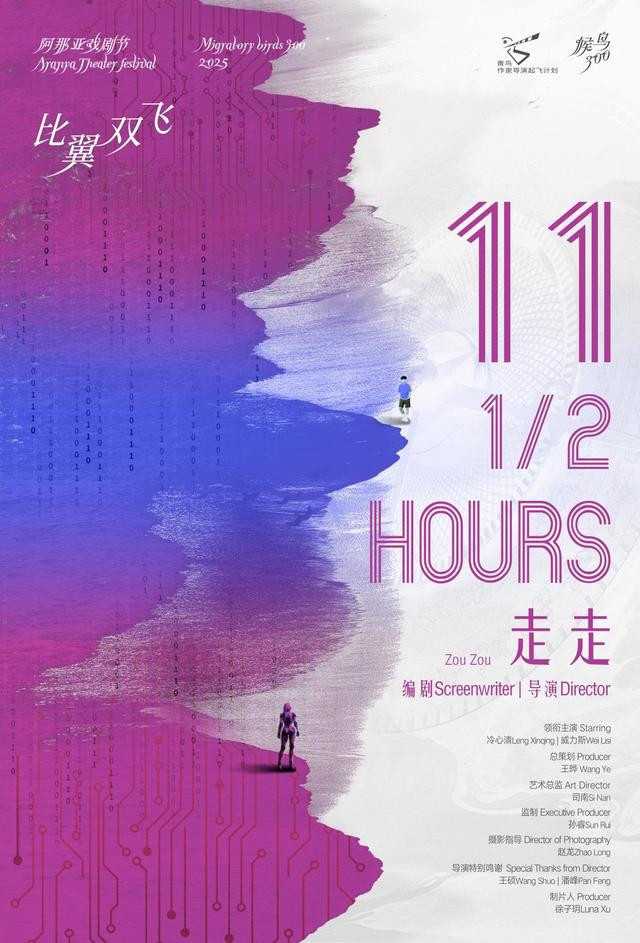

走走的《11.5》最有未来感,设定在近未来的分时公寓里。一男一女每天只有11.5小时的居住时间,却永远错过彼此。这个创意很符合现在这个什么都要预约、分时段的时代特征。我们的生活越来越被时间切割,人与人之间的相遇变得越来越难,这种设定简直就是现实生活的一个极端版本。

吴呈杰的《该死的夜晚》相对来说最贴近日常生活,就是夜色中不同年龄的人偶然相遇的故事。这种题材看似简单,但往往最考验创作者的观察力和对人性的理解。毕竟,最平凡的故事往往最难讲好。

6月28日的放映活动应该是整个项目最激动人心的时刻。海边电影院本身就很有浪漫色彩,在这样的环境下首映这些刚刚完成的作品,现场的氛围肯定很特别。从映前论坛"银幕打字机——见证发生"开始,到正式放映,再到映后交流,整个流程安排得很完整。

评委阵容也很专业,李少红、张杨、陈妍希、陈明昊这些业内人士的点评,对这些新手导演来说肯定很有价值。最终《11.5》和《该死的夜晚》获得"比翼双飞荣誉",说明这两部作品在某些方面打动了评委。

这个项目的意义可能远超拍几部短片本身。它验证了一个很有趣的可能性:作家完全可以成功转型为导演。虽然文学和电影是不同的艺术形式,但它们在叙事核心上是相通的。作家们对故事结构的把握、对人物心理的洞察、对情感细节的敏感,这些能力其实很容易转化到电影创作中。

更重要的是,这种跨界尝试反映了当下创作环境的变化。现在的创作者需要更多元的表达方式,单一的媒介可能已经不够了。作家学会用镜头讲故事,这本身就是一种能力的拓展。

从「青鸟」作家导演起飞计划的角度来看,这次"比翼双飞计划"体现了一个完整的培养体系。从选拔、特训营、产业对接,到这次的实战演练和评奖,形成了一个闭环的平台机制。这证明了作家确实有能力用镜头重新叙述文字的深度与自由,也为更多跨界创作者提供了可能性。

"青鸟+候鸟,比翼双飞"这个比喻很贴切。两个平台就像两对翅膀,共同托举着写作者的导演梦想。正如项目方所说,鸟儿的迁徙永不停歇,新一届还要再来。这种持续性让人期待,也许未来我们会看到更多这样有趣的跨界实验,更多意想不到的作品会在这种碰撞中诞生。